„Der sowjetische Offizier blätterte in seinem Arbeitsbuch, sah mich an und fragte mich, was ich hier in Deutschland zu suchen hätte. Ich war konsterniert und erklärte, dass ich doch hier geboren sei. Mein Vater sei, nachdem Kamerun deutsche Kolonie geworden war, nach Berlin gekommen… Ob ich für die Nazis gearbeitet hätte, war die nächste Frage. Wahrheitsgemäß antwortete ich, dass ich als Fremdarbeiter kriegsdienstverpflichtet gewesen sei, hier in diesem Lager untergebracht war und in einem Rüstungsbetrieb gearbeitet hatte… Aus dem Gespräch hatte sich ein strenges Verhör entwickelt, das für mich unangenehm wurde (…) Es war so unwahrscheinlich, dass ein schwarzer Deutscher nach dem Krieg noch am Leben sein würde, dass ich der Kollaboration verdächtigt wurde… Das Jahr 1945 war ein schreckliches, das härteste meines Lebens: Was würden Sie antworten, wenn man Ihnen vorwirft, dass Sie noch am Leben sind? Um das Sprichwort zu gebrauchen, ich saß immer zwischen zwei Stühlen".

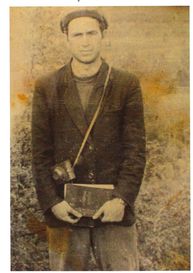

Theodor Wonja Michael kommt am 15. Januar 1925 als jüngster Sohn von Theophilius Wonja Michael aus Kamerun und dessen deutscher Ehefrau Martha (geb. Wegner) in Berlin zu Welt. Bereits ein Jahr nach der Geburt stirbt seine Mutter. Als der Vater 1934 ebenfalls verstirbt, ist Michael erst 9 Jahre alt. Unter teils erbärmlichen Zuständen wächst er bei Pflegeeltern auf, die Profit aus ihm schlagen wollen und Michael bei „Völkerschauen“ auftreten lassen.

Als Berliner Klassenkameraden dem 9-Jährigen von den Treffen der NSDAP-Nachwuchsorganisation „Jungvolk“ vorschwärmen, möchte auch er Mitglied werden. Zu seiner Überraschung wird er abgelehnt und weggeschickt. Da spürt Michael zum ersten Mal, dass er nicht dazugehört, erinnert er sich später. 1939 schließt er die Volksschule ab, kann aber aufgrund der diskriminierenden Nürnberger Rassengesetze keine Ausbildung beginnen.

Um sein Überleben zu sichern, versucht Theodor Wonja Michael von nun an, möglichst unsichtbar zu bleiben, ständig begleitet von der Angst vor Verhaftung und vor Zwangssterilisation: „Das war ja das Wichtige für uns in der Nazizeit: nicht auffallen. Ich tat alles, um nur ja nicht aufzufallen.“ So arbeitete er zwischenzeitlich als Portier in einem Hotel, wird jedoch aufgrund der Beschwerde eines Gastes „über seine Hautfarbe“ entlassen. Michael wird auch sein Pass aberkannt, er ist nun staatenlos.

Als Afrodeutscher erlebt Theodor Wonja Michael den Nationalsozialismus als Zeit voller Widersprüche: „1943 wurde ja nach der Ausrufung des ‚totalen Kriegs‘ wirklich jeder einzogen, der noch ein Gewehr tragen konnte. Ich jedoch wurde nicht eingezogen und ich kann nur sagen, dass ich dem lieben Gott heute noch dankbar dafür bin.“

1943 wird der 18-Jährige jedoch zur Zwangsarbeit verpflichtet. Für die Munitionsfabrik J. Gast in Lichtenberg muss er von nun an in der Rüstungsproduktion arbeiten, täglich 10 bis 12 Stunden. Als Unterkunft wird ihm ein „Fremdarbeiterlager“ am Adlergestell zugewiesen. Da er nur Deutsch spricht, beäugen ihn die anderen Zwangsarbeiter*innen misstrauisch. Mit viel Glück übersteht Michael im Freien mehrere Bombenangriffe. Als sogenannter „Artfremder“ ist ihm der Zugang in den Luftschutzbunker verwehrt.

Am 20. April 1945 erlebt Theodor Wonja Michael in der Lichtenberger Fabrik die Befreiung. Doch erneut findet er sich in einer paradoxen Situation wieder, denn die sowjetischen Befreier bezichtigen Michael zunächst der Kollaboration mit den Nazis.

Nach Kriegende holt Michael das Abitur nach und studiert unter anderem in Hamburg und Paris. Später arbeitet er als Journalist und Redakteur. 1971 beginnt Michael für den Bundesnachrichtendienst zu arbeiten. Er ist der erste Schwarze Bundesbeamte im höheren Dienst. Zugleich engagiert er sich in der afrodeutschen Community. Theodor Wonja Michael stirbt am 19. Oktober 2019 in Köln.

„Die Befreiung ist für mich bis heute ein wunder Punkt. Dazu muss ich sagen, dass Deutschland meine Heimat war und ist. Und dann sieht man auf einmal die Heimat kaputt und zerschlagen. Man selbst ist frei: Das ist wunderbar! Es ist ein herrlicher Gedanke, frei zu sein von den Belastungen, die man vorher gehabt hat. Aber ist man wirklich frei?“

(Quellen: Theodor Michael, „Deutsch sein und schwarz dazu. Erinnerungen eines Afro-Deutschen,“ München: DTV, 2013; Interview von Corinna Spies mit Theodor Michael vom 23. März 2014; „Theodor Michael Wonja, dernier rescapé noir des camps de travail nazis, est mort,“ Le Monde, 25. Oktober 2019; Abbildungen: Privatbesitz)